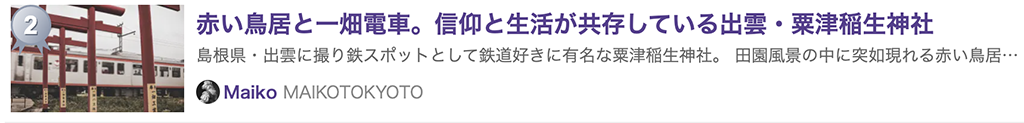

赤い鳥居と一畑電車。信仰と生活が共存している出雲・粟津稲生神社

島根県・出雲に撮り鉄スポットとして鉄道好きに有名な粟津稲生神社がある。

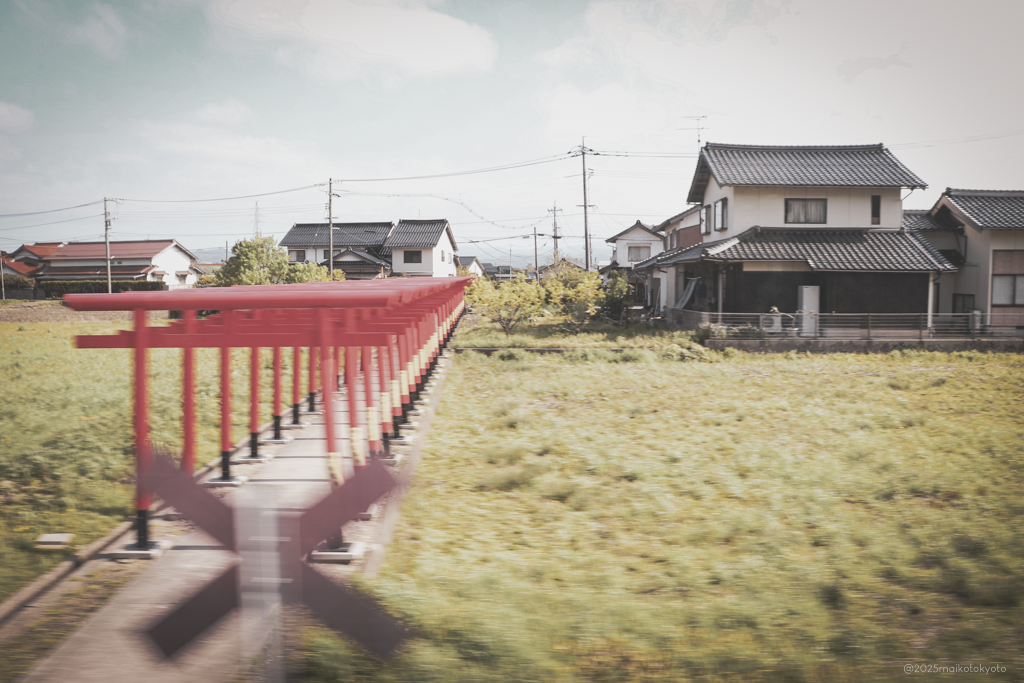

田園風景の中に突如現れる赤い鳥居の道。

そして神社と鳥居の間を横断して走るローカル鉄道。

神の神域と現代が交差するスポットを、偏愛を通して眺めてみる。

ブログ村の注目記事ランキングで2位に選ばれました。ありがとうございます!

山陰の山に 神の吐息がかかる

稜線を滑り

世界との境が曖昧に

ここは神名火山。

神々が降臨する場所

私はただ、息を潜めた。

この神域を、私の吐息で穢さぬように

鉄道好きの間で有名な粟津稲生神社

出雲で神社といえば出雲大社。

ではあるが、鉄道好きに同じ質問をしたら、こう答えるかもしれない。

「粟津稲生神社(あわずいなりじんじゃ)」と。

のどかな田園風景。開けた空間に忽然と姿を表す赤い鳥居。

鳥居と本殿をつなぐ参道を電車が横切ることで有名だ。

もちろん、神社が先にあり、後から電車が開通している。

昔から続く信仰と、現代の生活が共存している不思議な光景だ。

駆け抜ける電車は、”ばたでん”こと一畑電車。

出雲の観光の拠点、JR「出雲市」駅から出雲大社に向かう時に欠かせない交通手段だ。最寄駅は高浜駅。

昼間は、上りと下り、1時間に1本ずつ。

12分の時間差なので、さほど待たずに2回撮影することができる。

→一畑電車 高浜駅時刻表

一畑電車から見た鳥居。

後ろに聳えるはかつて神名火山と呼ばれた神の山

私が粟津稲生神社を訪れた時、雨が降った後だった。

普通ならせっかくの旅行に雨なんて、と思うところだろうが、全くそうは思わなかった。

山陰の山は霧を纏うことで、より神秘性を高め、墨絵のような美しい景色が広がっていた。私は神に感謝した。

ところで、神社の後ろに聳えるのは、「仏経山(ぶっきょうざん)」だ。

戦国時代の尼子経久によって山全体に仏教寺院が建てられたことで、「仏経山」と名前を変えたが、それ以前は「神名火山」と呼ばれていた。

山頂には神を祀る磐座があったとされている、聖なる山だ。

「神名火山」とは、固有名詞というよりは、神が宿る、あるいは神聖視された山につけられた普通名詞や敬称に近い。

- 「神(かむ)」:神聖な、神の

- 「名(な)」:神の威厳や存在を示す

- 「火(び)」:神の霊威や、神聖な力を象徴する言葉

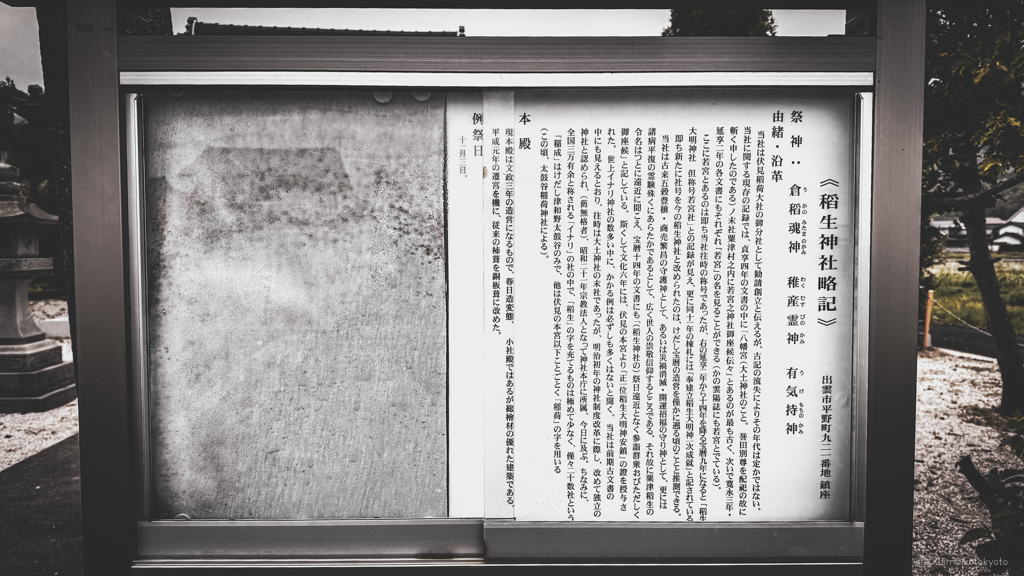

粟津稲生神社の主祭神は、倉稲魂神(うかのみたまのかみ)という、五穀豊穣を司る稲荷の神様だ。

稲荷信仰は、農耕と密接な関係があり、山を神聖な場所として崇める山岳信仰とも深く結びついている。

つまり、粟津稲生神社が、かつて神聖な山として信仰された仏経山(旧神名火山)の麓に位置しているのは、偶然ではなく、古来の信仰のあり方と深く関わっているのだろう。

出雲の地に限ったことではないが、神社の立っている場所、あるいは背後にある山が単なる風景ではなく、信仰の歴史や神々の存在を物語る、重要な存在であることは珍しくない。

どこか神社を訪れた際は、そういった点に注目するのもいいだろう。

稲荷信仰における鳥居とは

稲荷系の神社では、赤い鳥居がいくつも並ぶ光景は定番であろう。

鳥居は単なる建造物ではなく、神聖な世界への入り口であり、信仰の象徴であり、そして人々が神様への感謝や願いを込めた証だ。

では、この鳥居を潜るとはどういうことか?

- 俗世から神域への入り口

人間の生活する俗世から、神様が鎮座する神聖な世界へと足を踏み入れることを意味する。心身を清め、神様に失礼のないように身構えるという意識が働くとされる。 - 願いの成就と通過儀礼

奉納された人々の「願いが叶った」という思いを感じながら、自分自身の願いも神様に届くように祈願する「通過儀礼」としての意味合いも持つ。無数の鳥居を潜り抜けることは、人々の願いや信仰の力を感じ、より深く神様と繋がるための行為とも言えるだろう。

ところで、このブログ記事を読んでくれてる君。

チェンソーマンは好きか?

ジャンプに掲載の藤本タツキ先生の作品だ。

作中、様々な悪魔が登場する。

その悪魔たちは、人々に恐れられることによって力をつける。

これは、まぁフィクションだが、実は神道の世界でも似たような思想がある。

人々が神を敬い、祭祀を行うことで、その神の御霊が活性化し、より強い力を持つ。

つまり信仰が集まれば集まるほど、神の存在感や影響力が増していくという概念だ。

そして、稲荷信仰における鳥居の奉納は、「信仰の具現化」。

人々が「願いが叶った」と感謝し、鳥居を奉納するたびに、その感謝と信仰心が物理的な建造物として積み重なっていく。形のない信仰が、可視化できるようになるのだ。

そして、無数の鳥居が連なる光景は、神域の奥行きや広がりを視覚的に表現し、参拝者の心を俗世から引き離す。

鳥居のトンネルをくぐることで、より神聖で神秘的な空間に入り込む感覚が強まり、神との一体感が深まるのだ。

つまり、鳥居によって「神秘性の増幅」がなされているのである。

稲荷系の神社に奉納された狐の人形もそうだ。

狐は眷属(神様の使い)として、神社の境内を清め、神様の周りを守る役割を担うと考えられている。

つまり、奉納された人形が多ければ多いほど、神様のお世話をする使いが増え、神様の力も強まるということだ。

鳥居は神と人のエネルギーの無限の循環を現す

人々の信仰が集まることで、神の力が強まり、その存在感が増していく。

神と人との相互作用は、まさに無限の循環であり、宇宙的なスケールで捉えることができる、非常に壮大な概念といえよう。

実はこの考え方は、日本の神道が持つ独特な世界観をよく表している。

西洋の多くの宗教では、神は人間とは隔絶した、絶対的な存在として描かれることが多い。神が世界を創造し、人間はそれに従うという、一方向の関係性だ。

しかし、日本の神道では、神と人が互いに影響し合い、世界を「共創」していくという考え方が根底にある。

人々が神を信じ、敬うことで、神の力が強まり、その力は人々の暮らしをさらに豊かにする。そして、その豊かさがさらなる信仰を生む、という無限の循環だ。

そして、この赤い鳥居の神秘性は、その無限に循環するエネルギーがもたらしていると言えるのではないだろうか。

そこに考えが至った時、鳥居を潜るという行為が、私の中でより特別な意味を持つものとなった。

粟津稲生神社 スポット情報

粟津稲生神社は、伏見稲荷神社の分社として建てられた神社である。

稲生と書いて「いなり」と読ませるのは、全国でも約20社ほどだそうだ。

御祭神は、

- 倉稲魂神(うかのみたまのかみ)

最もよく知られているお稲荷さんの神様。

素戔嗚尊の子ともされている←胸熱ポイント! - 稚彦霊神(わくむすびのかみ)

生命や穀物が豊かに湧き出る力を象徴する神様 - 有気持神(うけもちのかみ)

食物を司る神様←今度熱く語らせてほしい

出雲大社の最寄「出雲大社前駅」から3つ目の高浜駅が最寄り。

とても小さい神社だ。

駅は無人駅で、近くにコンビニなどは一切ない。

逆にそれが素朴さとノスタルジーな感じがして堪らない。

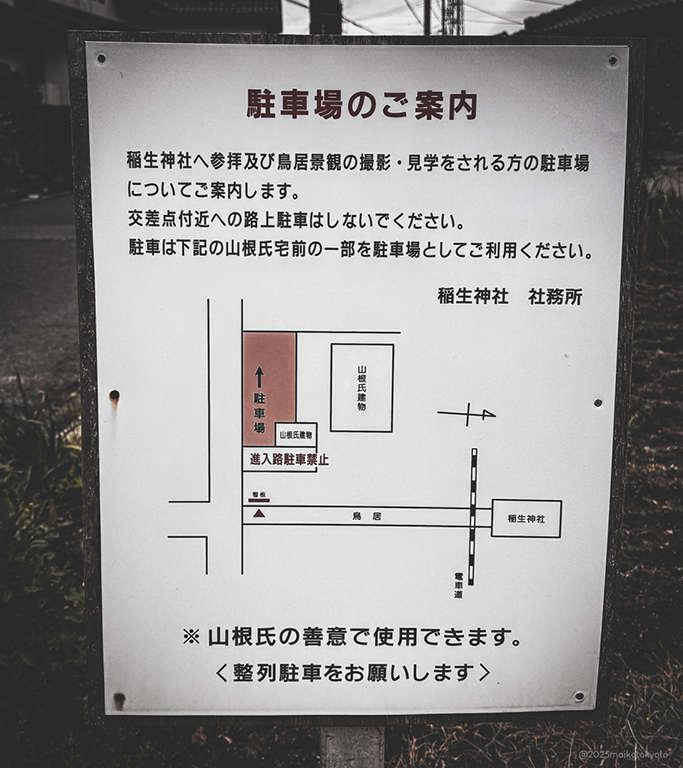

鳥居の前の道は、車がすれ違うことができないくらいの細さで路上駐車は以ての外。

鳥居の横のお宅がご厚意で参拝者に駐車場を提供してくださっている。

私が訪れた時は誰もいなかったが、駐車スペースもご迷惑にならない範囲で止めるなら2台くらいかな?という感じがするので、できれば電車で来た方がいいだろう。

無人の神社で、御朱印は見当たらなかった。

灯篭の中に、恵比寿様と大黒様がいた。

出雲は言わずと知れた神話の国。

大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)を祀る出雲大社がある。

実は、この大国主大神は、七福神の大黒様と同一視されることが多い。

だから、出雲の地域では大黒様への信仰が特に篤い。

恵比寿様と大黒様は、「恵比須大黒」と呼ばれ、セットで奉られることが多い。

- 出雲市平野町921

- 一畑電車「高浜駅」から徒歩10分

今日の偏愛航海、いかがでしたか?

記事が「なるほど!」「ほーほー!」と思ってもらえたら、

↓こちらから “ほーほー隊”の偏愛エール、ポチッとお願いします

“ほーほー隊”の偏愛エールとは?

当ブログを読んでくれてる方は誰でも”ほーほー隊員”。バナーを推すとブログ村のランキングUPに繋がります。まいが大喜びするボタンとなってます