世界観を履く、ということ──偏愛が地下足袋に見たモード。マルジェラの再構築について

川端商店街でふと目に入った“足袋みたいな靴”。

その地下足袋に、私はYohji YamamotoやMaison MargielaのTABIブーツを重ねて見ていた。

履くという行為が、いつの間にか世界を問い直す装置になっていた──

これは、偏愛の視点で世界を見つめなおす、ある足元から始まるモードの物語。

伝統、現場、モード、文脈、再構築。

地下足袋は、ただの靴じゃなかった。

世界観を履く、ということ。

偏愛とともに歩き出したその日から、

街の風景は静かに、でも確かに、姿を変えていった。

偏愛は、足元から始まった

福岡・川端商店街を歩いていたとき、ふと目に入った“足袋みたいな靴”。

黒地にゴム底、足首までぴたっと包むようなフォルム。

「あ、地下足袋だ」と思ったものの、名前がどこかあやふやなまま通り過ぎた。

帰宅後、ふとあの靴の名前を思い出せなくなり、写真に写っていたパッケージを頼りに検索を始める。

「エアージョグ」──そうやって画像検索の海を泳いでいたとき、

ある一枚のコーディネート写真が目に飛び込んできた。

地下足袋に袴の膝下。黒のシルエット。

…これ、目を細めるまでもない。完全にYohjiじゃん。

その瞬間、脳内に火花が散った。

「地下足袋=作業靴」という従来の枠が、一気に書き換えられる。

Yohji Yamamoto、Maison Margiela、LIMI feu……偏愛メモリーが自動再生され、

まるでマインドパレスの扉がバタンバタンと開いていくような感覚。

これは履く文脈そのものが、再構築されてる。

マルジェラのTABIを初めて見たときのあの感覚に近い。

「現場仕様」から「偏愛モード」への脱構築。

地下足袋はただの靴じゃなかった。

そこには、偏愛を起動するための文脈と美学が宿っていたのだ。

TABIとは何か?「再構築された偏愛」

TABIは、ただの靴の“かたち”ではない。

そこには、文化、文脈、美意識、そして偏愛の再構築が詰め込まれている。

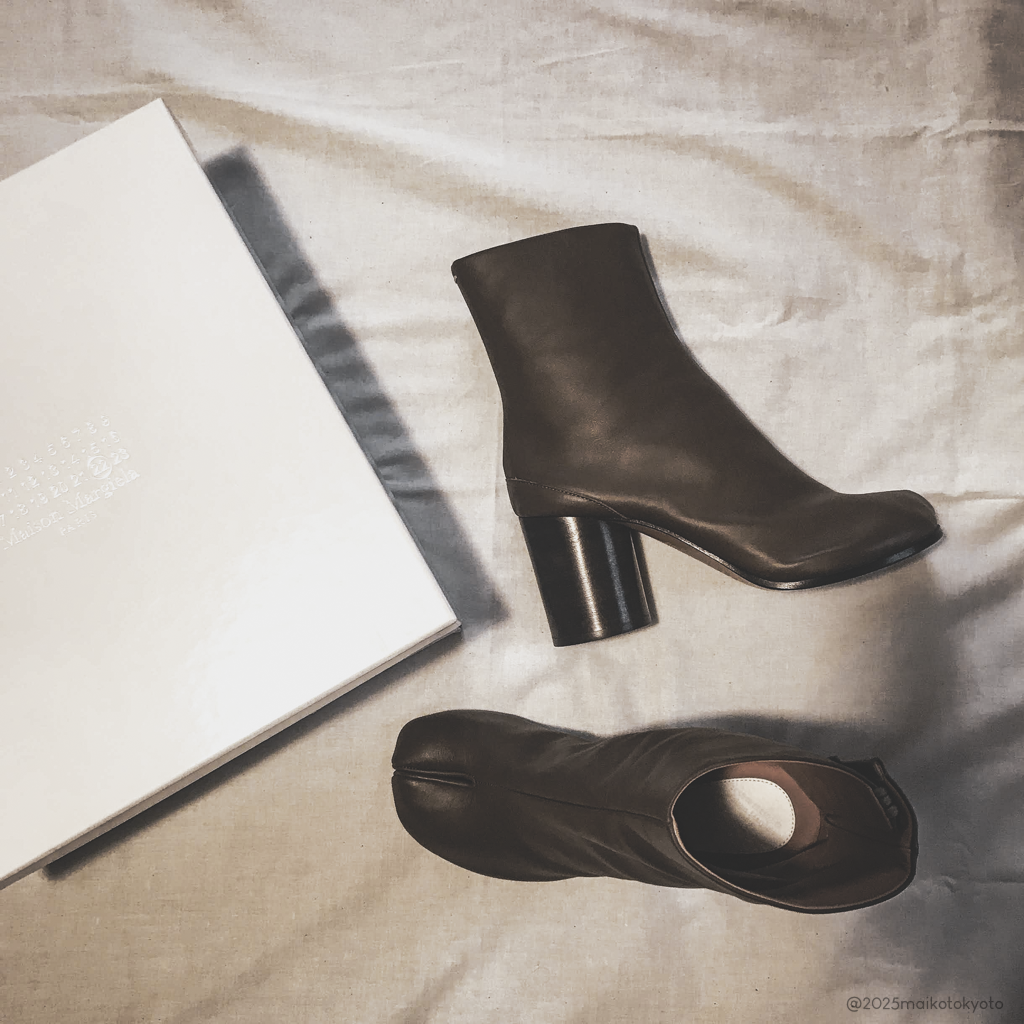

Maison Margielaが発表したTABIブーツ。

足袋に着想を得たその分割トゥのデザインは、当初“奇抜なアートピース”として語られることが多かった。

だが、TABIはただのモードのアイコンではない。あれは、「文化交配の結晶」なのだ。

西洋のブーツという構造体に、日本の足袋という感覚を重ね合わせる。

土足文化と座敷文化が交差し、履物という道具が「脱構築」されていくプロセス。

そして誕生した「西洋×東洋」の足元は、履くだけで物語を纏う存在となった。

マルジェラによって“再構築されたTABI”という文脈を、

いま私は、福岡の現場の「エアージョグ」に重ねて見ている。

地下足袋がふたたび、世界観として立ち上がった瞬間だった。

“マルジェラのTABI”は未来的でモードだけど、

“地下足袋”は今も現実に、職人の足に息づいている。

じゃあ、どっちが本物?

いや、「本物」という概念自体が、もう脱構築されているのでは?

私たちは、ものの“かたち”だけを真似て、文脈を読み飛ばしてしまうことがある。

たとえば、TABIを「日本の足袋の模倣」とだけ見てしまえば、その“再構築”の意味は抜け落ちてしまう。

TABIは“かたち”じゃなく、“世界観”を履いている。

それは、文脈や美意識とともに再構成された偏愛のプロダクトなのだ。

近年では、マルジェラのTABI自体を模倣したプロダクトも数多く出回っている。

形状はそっくりでも、そこに文脈や哲学が宿っていなければ、それは“世界観を履く”ことにはならない。

TABIが“偏愛のプロダクト”たりうるのは、脱構築と再構築のストーリーを履いているからだ。

それを知らずに模倣されたものは、偏愛ではなく“反射的な消費”になってしまう。

かたちのコピーではなく、文脈の読み解きと更新こそが、再構築の本質なのだ。

だからもう一度、落ち着いて問い直したい。

TABIとは何か?

地面を掴むための構造、美しさよりも機能性を優先するフォルム。

でもその機能性の中に、ミニマルで直線的な美学が宿っていた。

気づかずにいた「美」は、モードの文脈を通すことで浮かび上がる。

つまりTABIとは、“脱構築”されたプロダクトであると同時に、

その“再構築”の回路をこちら側にも要求する存在なのだ。

履き手の視点と、まとう文脈によって、TABIの意味は変わる。

これは単なる靴ではない。

これは、偏愛の「問い」としての靴。

現場に宿るモード、「エアージョグ」という前線

私が川端商店街で出会った地下足袋の中で、とりわけ目を引いたのが、

「エアージョグ」と名付けられた現場仕様の1足だった。

名前からしてすでに“ただの作業靴”を逸脱している。

かかとには空気圧を備えたエアクッションを内蔵し、

土踏まずには立体インソールでアーチサポート。

足袋型のつま先で地面を掴むように踏ん張れ、

アウトソールには滑りに強いウルトラソール(※ダジャレか?)まで搭載。

見た目こそ地下足袋だが、その履き心地はスニーカーに近いという。

伝統的なコハゼが残されているのも面白い。

機能としての必然を持ちつつ、そこに“ジャパニーズマインド”が息づいている。

足袋の伝統と、現場の機能と、現代の技術とが融合している靴──それがエアージョグだ。

しかも、ソールがアッパーと同色になっているモデルは、視覚的に非常に“モード”だ。

配色のコントラストが消えることで、フォルム自体の美しさが浮かび上がる。

エアが見えるタイプは、まさに“ネオ足袋”とでも呼びたくなるビジュアルだ。

……なんか、これMM6で見たぞ??

マルジェラのスピンオフライン「MM6」が出していたソックスブーツ。

そのシルエットに限りなく近い何かが、まさか職人の足元に、

そして川端商店街の店頭に、税込7,150円で並んでいるとは。

きっかけは、ある商品カットだった。

地下足袋に袴を合わせたビジュアル。

そのスタイリングが、Yohji Yamamotoのランウェイルックにそっくりだったのだ。

Yohjiの袴パンツとブーツのコーディネート=“反骨精神の象徴”。

その象徴性と、地下足袋の文脈が、まさかこんな形で重なるとは思っていなかった。

だから私は思った。

エアージョグは、現場に宿るモードである。

それは単に見た目の問題ではない。

構造、思想、在り方──すべてが、「問いを履く靴」になっているのだ。

エアージョグは、ただの作業靴ではない。

それは再構築された偏愛のプロダクトであり、

6,600円で体験できる、“モードの問い”の現場版なのである。

スタイリングは、ルールブックの脱構築だ

6,600円の地下足袋をYohji Yamamotoに合わせる──。

それは単なる“価格帯ミックス”なんかじゃない。

偏愛におけるスタイリングとは、「構造の対話」であり、「文脈の交差点」なのだ。

ファッションには暗黙のルールがある。

「高級ブランドには高級品を」「モードにはモードを」「作業靴は作業服と」── だが、その前提をあえて裏切るとき、そこに偏愛の空間が生まれる。

偏愛スタイリングとは、“自分がルールブック”になる行為である。

ブランドの価格帯ではなく、機能の出自ではなく、

そこに流れる“空気感”や“構造的リズム”にこそスタイルは宿る。

私は、マルジェラ的な解体性を、

Yohji的な反骨性を、

そして寅壱的な現場魂を、 7,150円の地下足袋に重ねた。

それは“ありえない”のではなく、“ありうる”の再構築だった。

どしたどした? 私がルールブックだ。

そう思った瞬間、

スタイリングという行為そのものが「世界の再定義」になると気づいた。

偏愛は、服を選ぶことではない。

世界観を組み替え、文脈を引き寄せることなのだ。

偏愛とは、世界の再定義である

偏愛とは、「好き」という感情を超えて、文脈に飛び込み、意味を問い直し、価値を再構築する行為である。

私にとって地下足袋とは、単なる作業靴でも、ファッションアイテムでもない。

それは、“世界をどう見直すか”を足元から問うための装置だった。

マルジェラがTABIを通して解体した構造。

Yohjiがスタイリングを通して突きつけた反骨性。

そして私が川端商店街で出会った「エアージョグ」という名の、現場の知恵。

これらが交差したとき、偏愛の物語は立ち上がった。

偏愛とは、世界の再定義である。

見慣れたものの中に、見慣れない価値を見つけ出すこと。

誰かの価値観ではなく、自分のまなざしで世界を組み替えること。

そうやって今日も私は、偏愛を履いて、街を歩いていく。

今日の偏愛航海、いかがでしたか?

記事が「なるほど!」「ほーほー!」と思ってもらえたら、

↓こちらから “ほーほー隊”の偏愛エール、ポチッとお願いします

“ほーほー隊”の偏愛エールとは?

当ブログを読んでくれてる方は誰でも”ほーほー隊員”。バナーを推すとブログ村のランキングUPに繋がります。まいが大喜びするボタンとなってます